これまで自民党は、「財政健全化」「プライマリーバランス黒字化(PB黒字化)」を最優先に掲げ、赤字国債の発行や大型の歳出拡大には慎重でした。

しかし、2025年現在、高市政権は「純債務GDP比の引き下げ」を打ち出し、実質的に“積極財政”へと舵を切りました。

この転換の背景には、政治・経済・世論の3つの要因があります。

経済環境の変化:デフレからインフレ、そして円安の時代へ

まず大きな要因は、経済環境の構造変化です。

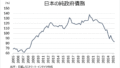

かつてはデフレが長期化し、金利も物価も上がらない「停滞の時代」でした。

そのため政府は、財政出動よりも「将来不安を抑えるための規律」を重視していました。

しかし今は違います。

- 物価上昇(インフレ)

- 円安進行

- 名目GDPの増加

この3つが重なり、債務の実質的な重みが軽く見える状況になっています。

円安で海外資産の評価が上がり、名目GDPも増加しているため、「債務総額が増えてもGDP比では悪化しない」という逆転現象が起きています。

これを背景に、政府は「支出余力がある」と判断し、財政拡張に踏み切りやすくなったのです。

政治的背景:連立崩壊と「支持基盤の再構築」

もう一つの理由は、政治的環境の変化です。

長年、自民党は公明党と連立を組むことで“安定与党”を維持してきました。

しかし、その公明党が連立解消へと動いた今、自民党は独自色を打ち出す必要に迫られています。

公明党はどちらかといえば「社会保障・福祉重視」の分配志向。

その対抗軸として、高市総裁率いる自民党は、「成長」「国力」「技術投資」といった国家成長型の積極財政を掲げ、新しい支持層(経済保守・ナショナル志向層)を取り込もうとしています。

つまり、積極財政への転換は、単なる経済政策ではなく、政治的再ブランディングでもあるのです。

財政規律派の後退と「次世代の政治家」の台頭

自民党内でもかつては、麻生太郎氏や財務省主流派が掲げる「PB黒字化路線」が主流でした。

しかし、2020年代後半にかけて、世界的に財政出動が常態化し、アメリカ・EUが「グリーン投資」「安全保障支出」を大幅に拡大。

この流れを受けて日本でも、「もはや財政規律一辺倒では国際競争に負ける」という危機感が強まっています。

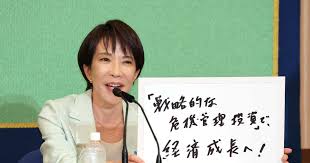

特に、高市早苗総裁を中心にした新世代の政治家たちは、「国家の安全保障や技術投資を支える財政出動は“浪費ではない”」という立場を明確にしています。

つまり、財政出動=悪という古い常識から脱却し、「戦略的な積極財政」へと思想転換が進んでいるのです。

財務省の“論理的譲歩”──「純債務」ならOKという新しい均衡点

興味深いのは、財務省自身も完全に反対していない点です。

高市政権の“純債務重視”というアプローチは、実は財務省にとっても「面子を保ちながら支出を増やせる」折衷案です。

というのも、

- 総債務比では財政悪化が目立つ

- 純債務比では改善が見える

──という二重構造の中で、純債務を基準にすれば「健全化が進んでいる」と説明できるためです。

この“指標のすり替え”によって、政府は支出拡大の余地を主張でき、財務省も「規律は守られている」と説明できる。

つまり、政治と官僚の論理的妥協点が「純債務GDP比」だったのです。

世論の変化:「縮む日本」への危機感

最後に無視できないのが、国民世論の変化です。

長期デフレ、人口減少、防衛不安、そして実質賃金の低迷。

国民の間では「このまま縮小均衡では日本が沈む」という危機感が広がっています。

自民党としても、「財政健全化」よりも「国の成長と安全保障」を前面に掲げたほうが支持を得やすい。

この政治的現実も、方針転換を後押ししています。

まとめ:積極財政は“選択”ではなく“必然”

高市政権による積極財政方針は、

単なるバラマキでも、理念の転向でもありません。

- 経済構造の変化(インフレ・円安・GDP増)

- 政治環境の変化(公明党離脱・新支持層の獲得)

- 官僚機構との折衷(純債務という新指標)

- 世論の後押し(成長への期待)

これらすべてが噛み合った結果、

「積極財政」が現実的な政治戦略として選ばれたのです。

今後の焦点は、

この支出拡大がどこに向かうのか──

成長投資なのか、選挙向けの短期対策なのか。

その行方が、日本の次の10年を左右します。

コメント