野党同士の連立がうまくいかない背景には、単なる意見の違いではなく、政治的な戦略・理念・支持層・優先課題の“重なりの薄さ”という構造的な要因があります。

ここでは、連立交渉を阻む4つの主要な壁を、実際の政治構造に照らして解説します。

政策の「優先順位の違い」:同じ目標でも“何を先にやるか”が違う

野党や与党を問わず、多くの政党が掲げる基本的な方向性――

「経済成長を実現したい」「社会保障を充実させたい」――は大きくは一致しています。

しかし、どの課題を“最優先”に位置づけるかで明確な違いが生まれます。

- 自民党は、経済成長・賃上げを最優先とし、「減税より成長」「社会保障より財源安定」を重視します。まず経済を動かし、その果実で分配を行う“成長先行型”。

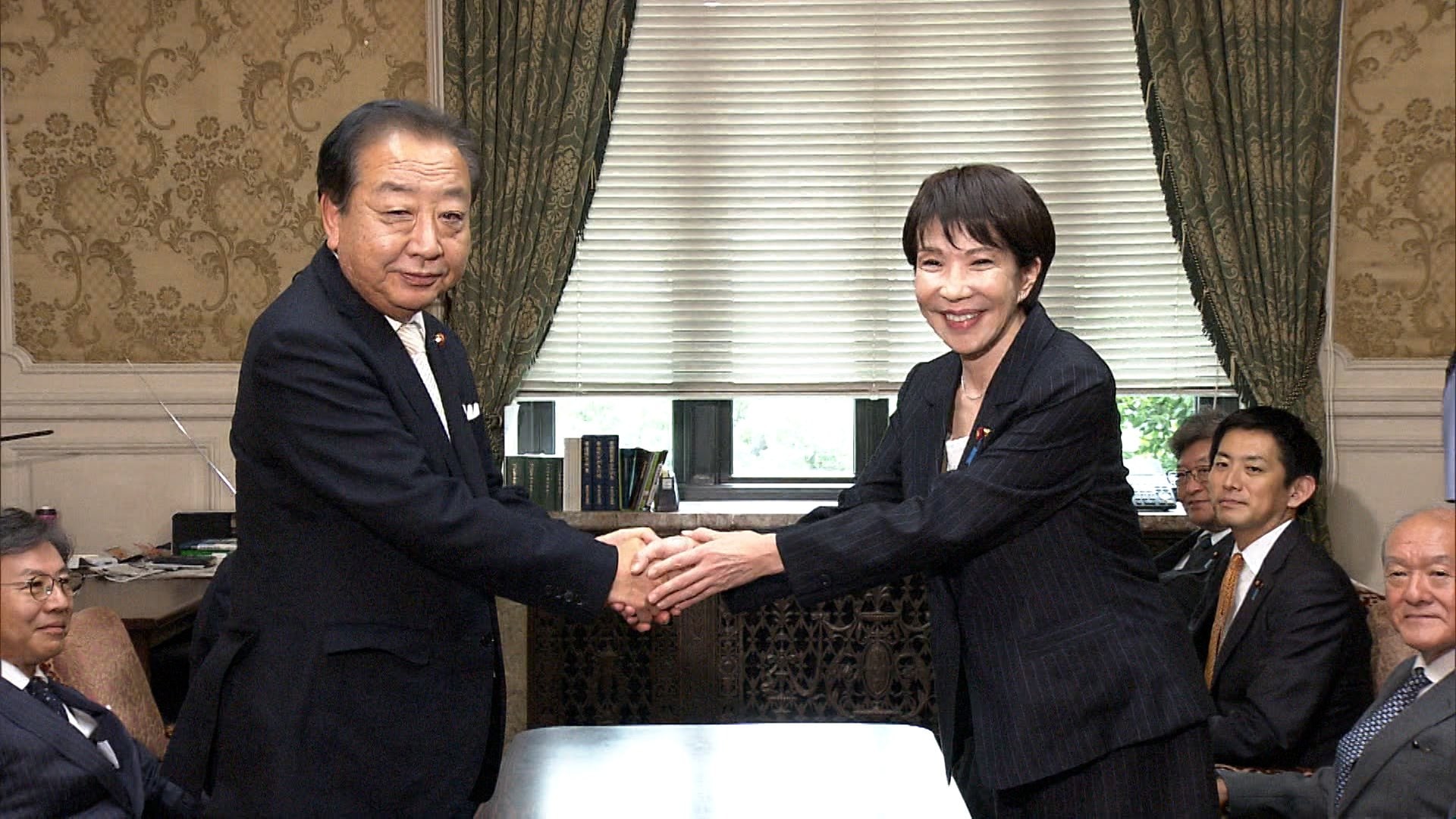

- 立憲民主党は「生活者支援」「教育無償化」「社会保障拡充」を最優先に据え、財源を伴う中長期的な再分配政策を軸にします。

- 日本維新の会は「行政改革」「規制緩和」「税金の使い方の見直し」を先に進め、無駄の削減から制度改革を図ろうとします。

- 国民民主党は「現実的なバランス」を重視し、エネルギー・景気対策を優先。どちらかに偏らない中道的調整役の位置です。

つまり、共通の目標があっても――

「まず成長か、まず再分配か」

「まず改革か、まず生活支援か」

という“順番”の違いが交渉を難しくしているのです。

たとえば、自民党が「減税よりも賃上げを」と言えば、立憲は「賃上げよりもまず減税で生活支援を」と主張します。

この“どちらを先にやるか”の順序こそ、政策協調を阻む最大の壁なのです。

財源・制度設計の「現実的なズレ」:理想は同じでも“財布”が違う

「減税したい」「給付を増やしたい」という願いはどの党も共有しています。

しかし、その裏では必ず「財源をどう確保するか」という根本的な課題にぶつかります。

ここで、立場が明確に分かれます。

- 自民党:財政健全化と持続性を重視。赤字国債による減税やバラマキには慎重。

- 維新:まず行政改革で無駄を削り、効率化によって財源を捻出。

- 立憲・共産・れいわ:国民支援を優先し、必要であれば国債発行や富裕層課税で財源を確保。

- 国民民主:短期的な国債発行は容認しつつ、将来的には増税議論も避けない「現実派」。

たとえば、「子育て支援強化」という同じ政策でも――

- 維新は「行政効率化で財源を確保」、

- 立憲は「国債で先行実施」、

- 共産・れいわは「富裕層増税で恒久財源」、

- 自民は「成長と税収増で持続的に支援」

というように、“財源の哲学”がまったく異なるのです。

結果として、連立協議を進めると財政設計が矛盾し、合意文書が作れないという構造的な問題が生じます。

理念・信念の対立:政治家の「譲れない一線」

もう一つの壁は、理念や信念の違いです。

これは単なる政策の違いではなく、「党の存在意義」「支持層との約束」に関わる根幹部分です。

- 憲法・安全保障政策

自民党は憲法改正を党是とし、自衛隊明記や緊急事態条項を推進。

維新も改憲議論には前向き。

しかし、立憲・共産・れいわは護憲・平和主義を掲げており、ここは絶対に譲れない一線。 - エネルギー政策

自民・国民民主・維新は「安全性を確保したうえで原発再稼働も選択肢」とする現実派。

一方、立憲・れいわ・共産は「脱原発・再エネ推進」を掲げ、根本理念が異なります。 - 社会・経済観

自民・維新は「競争力と成長」を重視。

立憲・共産は「平等と格差是正」を軸にし、社会像そのものが異なります。

このような**“思想的ズレ”は妥協そのものが裏切りに見える**ため、歩み寄りが極めて難しい。

とくに護憲 vs 改憲、脱原発 vs 現実路線といったテーマは、妥協した瞬間に党のアイデンティティが揺らぎます。

支持基盤と選挙戦略の違い:有権者の“期待”が足かせに

政策よりも現実的に大きいのが「支持層の違い」です。

各党は異なる層の支持を得ており、その期待を裏切る政策転換は選挙でのリスクになります。

| 政党 | 主な支持層 | 妥協しづらい理由 |

|---|---|---|

| 自民党 | 経済界、地方組織、保守層 | 財政規律・安全保障の強化を緩めると支持離反 |

| 立憲民主党 | 労働組合、公務員、リベラル層 | 規制緩和・構造改革に寄ると支持離反 |

| 維新の会 | 都市部の改革志向層、無党派層 | 「増税・バラマキ」に反発が強い |

| 国民民主党 | 労働者層・中間層 | 調整型で“旗印が弱い”ため、どちらにも寄りにくい |

| 共産・れいわ | 格差是正・反緊縮支持層 | 現実的妥協をすれば「理念後退」と見られる |

また、各党は常に次の選挙を見据えており、連立による支持層の重複・票の奪い合いも発生します。

結果として、「政策協調より単独路線の方が得策」となるケースが多いのです。

まとめ:連立の「難しさ」は、意見の不一致ではなく“構造的矛盾”

野党共闘や与野党協調が難しいのは、単に政策が違うからではありません。

その背景には、次の4つの構造的ズレがあります。

- 優先順位の違い(何を先にやるか)

- 財源・制度設計の違い(どう支えるか)

- 理念・信念の違い(何を信じるか)

- 支持層・選挙戦略の違い(誰のために政治をするか)

表面的には「政策の違い」として語られますが、実際には、

それぞれの党が自らの理念と支持基盤を守るために妥協できないという政治構造の問題なのです。

したがって、自民党を中心とした現実路線と、野党の理想・再分配路線の間には、

“政策論争の次元”を超えた深い溝が存在しています。

この溝を埋めるには、単なる政策調整ではなく、政治哲学と国の将来像の共有が必要――

それが、日本政治が長年直面している最大の課題なのです。

コメント