自民党と公明党、20年以上続いた連立政権に今、最大の試練が訪れています。

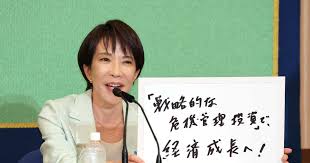

そのきっかけとなったのが、高市早苗新総裁の誕生でした。

高市早苗氏の総裁就任がもたらした“衝撃”

2025年10月、自民党総裁選で大本命と見られていた小泉進次郎氏を破り、

高市早苗氏がついに悲願の党総裁に就任しました。

しかしこの「想定外の結果」が、長年続いた自公連立政権の関係に冷たい風を吹かせています。

公明党は、選挙のたびに自民党候補を支援し続けてきた“政権のパートナー”ですが、

高市氏の登場により「協調よりも対立」が強まる懸念が浮上しています。

そもそも自公連立はなぜ続いてきたのか?

自民党と公明党の連立は、1999年の小渕内閣の時に始まりました。

当時、野党が勢力を伸ばす中で自民単独では法案が通らない状況になっており、

「国会運営を安定させるため」の数合わせがきっかけでした。

以来、20年以上にわたり自公は連立を継続。

自民党が“政策と政権運営”、公明党が“選挙支援と福祉政策”を担う形で、

お互いの弱点を補い合ってきました。

しかし、そのバランスが高市政権の誕生によって崩れかけているのです。

なぜ今、関係がこじれているのか?

高市総裁の「タカ派」スタンス

高市氏は、保守色が強く、憲法改正・防衛力強化・靖国神社参拝などを重視するいわゆるタカ派政治家。

一方の公明党は、平和主義を掲げる創価学会を支持母体に持つ“ハト派”政党です。

この思想の違いが、関係悪化の根本原因です。

公明党の斉藤鉄夫代表は、高市氏との初会談で、

- 「靖国参拝は外交問題を招く」

- 「外国人との共生は日本に必要」

- 「維新との連携には疑問がある」

と、異例の“ダメ出し”を連発。

これは、単なる意見の違いではなく、連立の前提そのものが揺らいでいることを意味しています。

政策の方向性が“真逆”

高市総裁が掲げる主要政策は、

- 外国人労働者の受け入れ制限

- 防衛費のさらなる増額

- 歴史認識の見直し(靖国・教科書問題)

といった“国家主義的”な色が濃い内容です。

これに対し、公明党は

- 外国人共生社会の推進

- 平和外交の堅持

- 教育・子育て・福祉重視

という“生活者目線”の政策を重視。

つまり、方向性が180度異なるのです。

過去の確執と信頼の低下

実は、高市氏と公明党の関係は以前から微妙でした。

2021年、当時政調会長だった高市氏が、公明党の選挙公約である

「18歳以下への10万円給付」に難色を示し、「自民党とは違う」と批判。

最終的に岸田首相の判断で実施されたものの、公明党内では

「高市さんは信用できない」という声が広がったのです。

こうした“積み重ねた不信”が、今回の政権交代で一気に噴き出しました。

麻生派・高市ラインが公明を警戒?

さらに関係を難しくしているのが、政権中枢の構図です。

高市総裁の最大の支援者である麻生太郎副総裁は、

かねてより「創価学会アレルギー」とも言われる人物。

高市新体制の中核には麻生派・保守系議員が並び、

公明党にとって“居心地の悪い政権”になっています。

公明党側も、「麻生-高市ラインでは我々の声は通らない」と危機感を募らせています。

高市政権が狙う「新しい連立の形」

一方の高市総裁は、早くも維新や国民民主との連携に前向きな姿勢を見せています。

特に「所得税の年収の壁」や「経済安全保障」など、

国民民主党と政策の方向性が近い部分もあり、

公明党を切り離してでも“現実路線の連立”を模索している可能性があります。

つまり――

高市政権は「公明党に頼らない新連立」を視野に入れ始めた、ということです。

まとめ:自公連立の行方は?

長年続いた自公連立は、

✅ 自民:選挙支援と安定した議席確保

✅ 公明:政権参加による影響力維持

という“共存関係”の上に成り立ってきました。

しかし今、その基盤が「理念」と「現実」の板挟みによって大きく揺れています。

高市政権がどのような連立の形を選ぶのか――

それは、日本政治の新しい時代を占う試金石となりそうです。

コメント