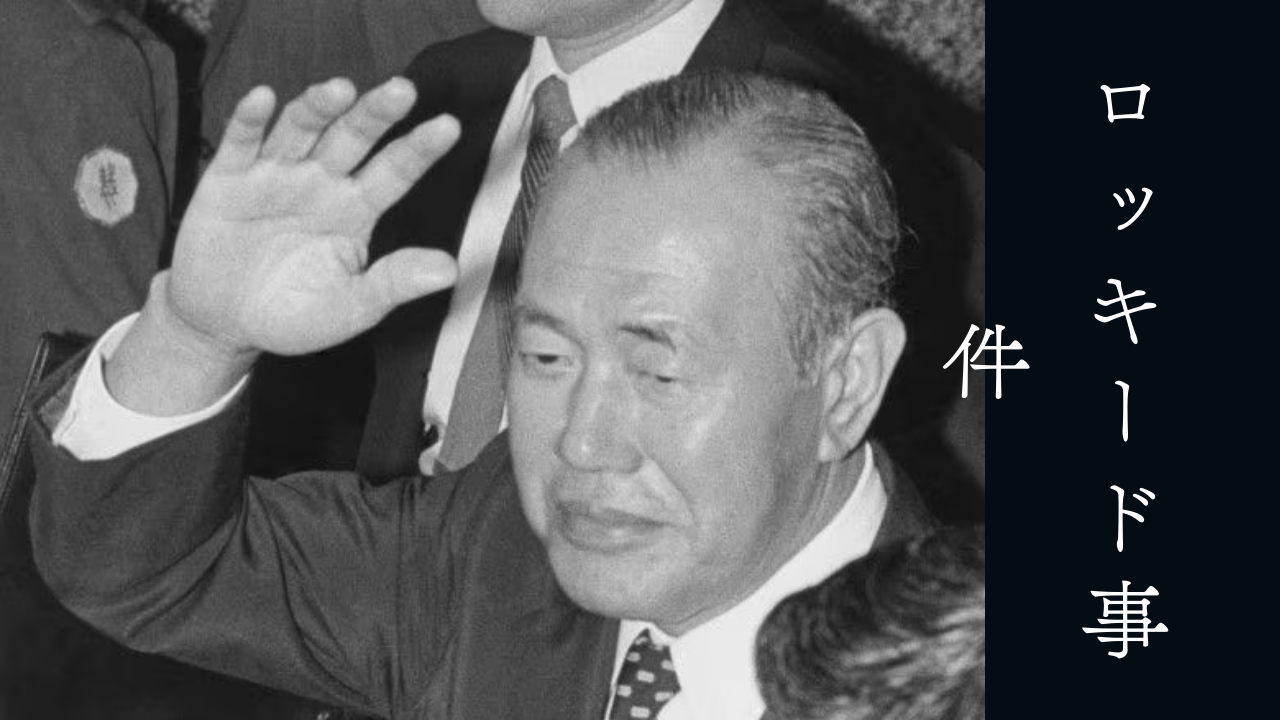

1976年に発覚したロッキード事件は、米大手航空機メーカー・ロッキード社(現ロッキード・マーチン)が海外での軍用機・旅客機売り込みのために複数国で賄賂をばらまいた国際疑獄事件です。日本では当時の実力者・田中角栄元首相が、「丸紅ルート」を通じて約5億円を受け取ったとされ、1976年逮捕、1983年に第一審有罪(懲役4年・追徴金5億円)となりました。判決は政治・社会に大きな衝撃を与え、政治資金規正や検察の在り方、政党政治に長期的影響を残しました。

¥1,540 (2026/01/29 14:59時点 | Amazon調べ)

【現役世代のための新しい選択肢】チームみらいとは何者か?政策・理念・他党との違いを徹底解説

チームみらいとはどんな政党なのか?消費税は下げない理由、社会保険料引き下げ、子育て減税、政治のデジタル改革など、衆議院選挙で判断するために政策と立ち位置を分かりやすく解説します。

今さら聞けない衆議院選挙の仕組み|小選挙区と比例代表とは

衆議院選挙は「小選挙区」と「比例代表」の2票制。仕組みの違いや重複立候補、比例順位の決まり方まで、投票前に知っておきたいポイントを分かりやすく解説します

事件の発端:米上院公聴会の暴露

事件が世界的に表面化したきっかけは、1976年2月の米国上院外交委員会(多国籍企業小委員会)でのロッキード副会長らの証言でした。ロッキード側は、同社が販売促進のために複数国で多額の「コンサルタント料」や賄賂を支払っていたことを認めました。この証言の中で、日本向けに相当額が動いたことが取り上げられ、翌年までに日本国内の捜査・追及につながります。

日本で明らかになった資金の流れ(大まかな構図)

日本国内で明確になった「金の流れ」は主に二つのルートに分かれていました。

- 児玉ルート(児玉誉士夫を介するルート)

大物フィクサーとされる児玉誉士夫(右翼のフィクサー)が、ロッキード側から巨額の資金を受け取り、防衛関連(P3C対潜哨戒機など)の選定工作に関与したとされたルートです。児玉はロッキード社の「秘密代理人」と指摘されました。 - 丸紅ルート(商社を通すルート)

ロッキード社の日本における販売代理・仲介をしていた丸紅(当時の担当者や幹部)を経由して、政治家らに資金が渡ったルートです。ここから田中角栄に約5億円が渡ったと検察は主張しました。全体で判明分だけでも数十億円(当時換算で30億〜36億円程度)が関係者に流れたとされます。

主要関係者(代表的な人物)

- 田中角栄(元首相):事件で中心に位置づけられ、1976年に逮捕・起訴された。検察は丸紅を介した5億円受領を立証しようとした。

- 児玉誉士夫(右翼フィクサー):ロッキード側の秘密代理人とされ、金の中継役の一つと見なされた。

- 小佐野賢治(国際興業創業者):証人喚問や後の偽証罪で訴追され、実刑判決を受けた。

- 丸紅の経営者・幹部(当時、檜山廣ら):商社側の資金移動の中心人物として起訴・裁判にかけられた。

- 全日空の幹部(若狭得治ら):機材導入の経緯で国会証言や裁判に登場し、その証言・偽証問題が波紋を広げた。

1976年の逮捕から公判へ(タイムライン)

- 1976年2月:米上院でロッキード側の暴露(公聴会)。

- 1976年春〜夏:日本国内の捜査が本格化。関係者の証人喚問が国会で行われる。

- 1976年7月27日:田中角栄を逮捕。外為法違反と受託収賄(贈賄受領)容疑で起訴。保釈で釈放されるが政治的影響は甚大。

- 1977年1月27日:東京地方裁判所で公判開始。公判は長期化(第一審まで約6年半、百数十回の審理という長期の法廷闘争に)。

- 1983年10月12日:東京地裁の第一審判決で田中に有罪(懲役4年、追徴金5億円)。この判決は政治波紋を呼び、国会が紛糾、衆議院解散(いわゆる「田中判決解散」)にまで発展した。

- 1987年7月29日:控訴棄却(東京高裁)。さらに上告するも最終審理の途中で田中は1993年に死去し、公訴は棄却(以後の刑事手続は打ち切り)となった。なお、秘書や丸紅幹部など他の被告については1990年代半ばまで判決確定が続いた。

証拠と争点:何が争われたか

- 米側の証言と領収書:ロッキード関係者(コーチャンら)の米公聴会での証言や領収書の一部が重要証拠となった。しかし、これらを日本の裁判でどう扱うか、証拠採用や嘱託尋問(米側での聞き取りを日本側で利用する手法)を巡って大きな法的・手続的議論が起こりました。

- 資金の流れの特定:丸紅から田中へどのように資金が渡ったのか、誰に渡ったのか――この点は検察の主張と被告側の争いの中心でした。検察は秘書ルートなどの供述・帳簿を示し、被告側は記憶の曖昧さや取調の在り方を争点にしました。公判記録は膨大で、弁護側は取調や調書の作成過程を徹底的に批判しました。

社会・政治への影響

- 政治不信の深まり:大物政治家が逮捕・起訴されるという事態は、国民の政治不信を一気に高め、「カネで動く政治」というイメージを定着させました。以後の政治資金規制や透明性向上の議論を加速させました。

- 選挙・政局への直撃:事件の余波で自民党は1976年の衆院選で議席を減らし、政局に大きな影響を与えました。

- 検察・特捜部の役割の強化と論争:事件で東京地検特捜部の捜査力が注目される一方、取り調べ手法や証拠収集過程に対する批判・議論も生まれ、検察権力をめぐる社会的議論が深まりました。

裁判後の評価と田中の遺産

- 法的帰結:田中本人の上告は最終審が済む前に1993年に死去したため、刑が確定した形にはならなかったが、秘書や丸紅幹部らの有罪確定が続き、司法は事実上の責任を認める判断を下しました。最高裁判所も一部被告の有罪を確定させています。

- 政治的遺産:事件後も田中派は自民党内で影響力を保持・拡大し、派閥政治の強さ・複雑さを示しました。田中の「列島改造論」や日中関係の構築といった政策的業績は評価され続ける一方、金権政治の象徴という負の評価も深く刻まれました。

事件が残した教訓

- グローバル企業の不正と国家の脆弱性:ロッキード事件は、グローバル企業が海外での営業を有利にするために不正資金を使うリスクを露呈し、企業統治や国際的な腐敗防止(後のFCPA等)の重要性を示しました。

- 透明性と政治資金規制の必要性:政治と金の関係を断つための制度改革(政治資金規正の強化など)が社会的要求となった点は大きな成果と言えます。

- メディア・司法・政治の相互作用:事件はメディア報道、検察捜査、国会の追及が複雑に絡み合う中で展開し、民主主義社会におけるチェック機能の在り方を問い直しました。

最後に(まとめ)

ロッキード事件は単なる一政治家のスキャンダルにとどまらず、「政財界の構造」「国際企業の営業慣行」「司法とメディアの関係」など多面的な論点を日本社会に突きつけました。田中角栄は政治的カリスマでありつつ、同時にこの事件によって「金権政治」の象徴にもなり、その評価は今なお二分されています。事件の検証は日本の民主主義の成熟にとって重要な教訓を残しました。

コメント