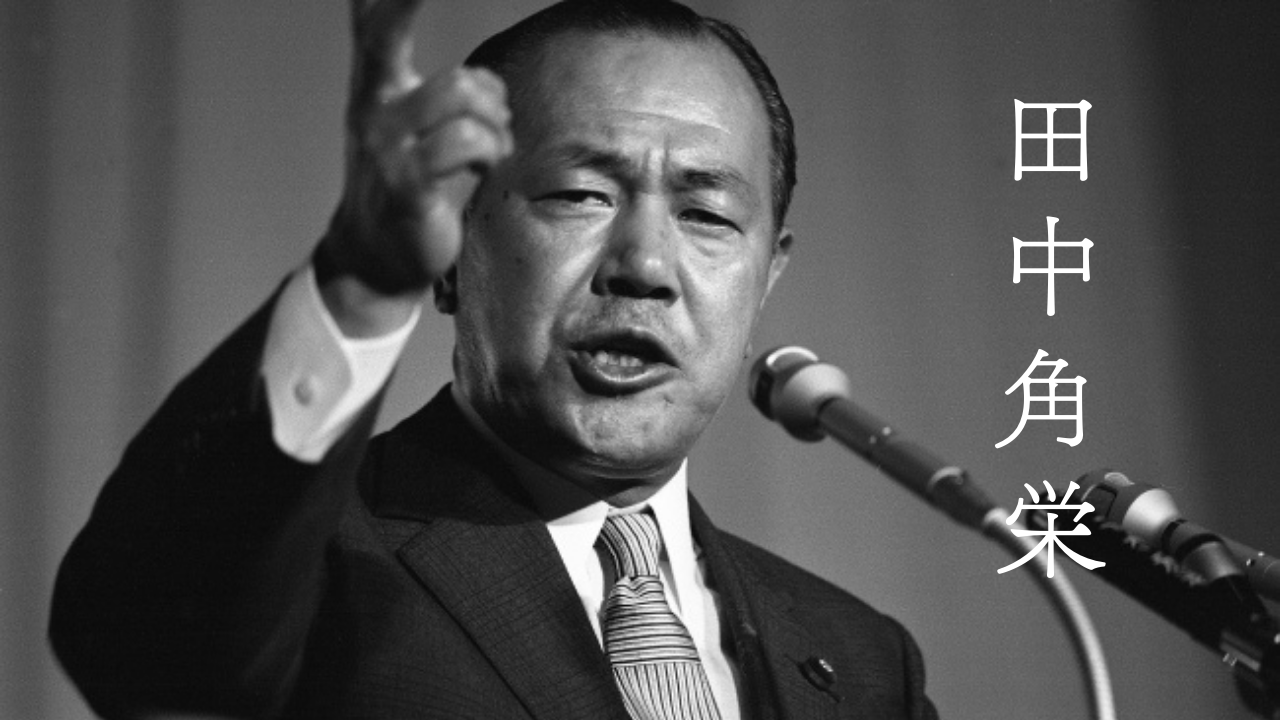

田中角栄(1918年〜1993年)は、戦後日本の政治史において圧倒的な存在感を放った政治家です。1972年には内閣総理大臣となり、「列島改造論」で高度経済成長の方向性を示しました。また、日中国交正常化を実現した首相としても知られています。一方でロッキード事件に代表される金権政治の象徴として批判も受け、その評価は功罪相半ばしています。

出自と叩き上げの政治家としての道

貧しい農家の生まれ

田中角栄は1918年、新潟県刈羽郡二田村(現・柏崎市)で生まれました。家は小作農で貧しく、幼少期から生活は困難でした。さらに父親が病弱だったため、幼い頃から家計を支えるために働く必要がありました。

彼は「学歴のない首相」として知られますが、それは家庭の経済状況から進学できなかったためです。小学校を卒業後、すぐに働き始めました。

土建業での成功

15歳で上京した田中角栄は、建築関係の仕事に就き、独学で技術を学びました。持ち前のバイタリティと頭の回転の速さから20歳そこそこで独立し、田中土建工業を設立。戦時中は軍需工事などを請け負い、事業を拡大しました。

学歴がなくても実力でのし上がった彼は、地元では「成り上がり者」と見られる一方、行動力と実行力で若くして地域の有力者となりました。

政界への挑戦

1947年、29歳で初めて衆議院選挙に立候補し当選。これは戦後の混乱期で、地方の人々が「たたき上げの若手」に期待を寄せたことも大きな要因でした。

当選後は驚くべきスピードで出世していきます。国会では専門的な議論を誰よりも早く理解し、数字を駆使して分かりやすく説明する能力に長けていました。その実務能力は官僚や他の議員を唸らせ、わずか40代で重要ポストを歴任していきました。

「今太閤」と呼ばれた理由

田中角栄は、戦国武将・豊臣秀吉に例えられ、「今太閤」と称されました。理由は以下の通りです。

- 農民出身でありながら政権のトップにまで上り詰めた点が、秀吉に似ている。

- 学歴や名門出身ではなく、たたき上げで地位を築いた。

- 人心掌握術に優れ、周囲を味方につけるのが上手かった。

- 演説力が抜群で、庶民の言葉で政策を語り、支持を集めた。

特に「難しい政策を分かりやすく説明する力」は、戦後政治家の中でも群を抜いていました。

庶民に寄り添う姿勢

田中角栄は、学歴やエリート性とは無縁だったため、常に庶民感覚を持ち続けました。選挙区の有権者の冠婚葬祭に顔を出し、農村部の道路や橋を整備するなど、「人と地域に徹底的に寄り添う政治」を実践しました。

この姿勢は「利益誘導型政治」と批判されることもありましたが、地元からは絶大な信頼を得ており、新潟では田中角栄の人気は圧倒的でした。

田中角栄は「学歴も名門の後ろ盾もない中、実力と努力でのし上がった希少な首相」であり、その叩き上げのストーリーが国民の心を掴んだといえます。

田中角栄の功績を詳しく解説

日本列島改造論 ― 地方を変えたビジョン

田中角栄の代名詞ともいえる「日本列島改造論」は、1972年に発表されました。高度経済成長の恩恵が都市に集中する一方で、地方は取り残されつつある状況に危機感を持ち、都市と地方の格差是正を目的に掲げられた構想です。

その柱は以下のようなものでした。

- 交通インフラの整備:新幹線、高速道路、空港を全国に広げ、地方から大都市へのアクセスを向上。

- 産業分散:東京や大阪に集中する企業や産業を地方へ誘致。

- 生活基盤の改善:上下水道の整備、公害対策、住宅供給の促進など。

これらの施策は「地方でも都市並みの生活ができる社会」を目指すものであり、実際に全国各地で高速道路網や新幹線が整備され、現在の日本の交通インフラの基盤をつくりました。

日中国交正常化 ― アジア外交の大転換

1972年、田中角栄は首相として中国を訪問し、周恩来首相や毛沢東主席と会談しました。その結果、日本と中華人民共和国は国交を樹立し、戦後の大きな外交的転換点を迎えました。

当時は米ソ冷戦の最中であり、中国とソ連が対立していました。アメリカのニクソン大統領が中国との接近を図った流れを受け、田中首相は日本外交を大胆に舵切りしました。

この決断は、

- 日本企業の中国市場進出を促進

- アジア外交の安定化に寄与

- 戦後補償問題を整理し、平和的関係を構築

といった成果をもたらし、現在に至るまで日中関係の基盤を築いたと評価されています。

実務能力と政策決定のスピード

田中角栄は「決断と実行の政治家」として知られました。官僚に任せきりにせず、自ら政策を立案し、わかりやすく説明して支持を得る力に長けていました。

例えば、エネルギー政策ではオイルショックの影響を受けた際、石油備蓄体制を整備し、省エネ政策を推進しました。これにより、日本経済は比較的早く危機を乗り越えることができました。

また、田中は「難しいことを簡単に説明できる政治家」として有名で、難解な経済政策や予算の話も庶民に理解できる言葉に翻訳して伝えた点が高く評価されています。

教育・福祉への投資

田中角栄はインフラだけでなく、教育や福祉の拡充にも力を入れました。

- 高校進学率を高めるための教育インフラ投資

- 医療制度の整備や高齢者福祉の充実

- 公共住宅の供給を拡大

これらは国民生活の底上げに寄与し、戦後日本社会の安定に大きく貢献しました。

田中派の形成と人材育成

田中角栄の政治手腕は「派閥政治」とも結びつきました。自民党内で最大派閥「田中派」を築き、多くの若手政治家を育てました。のちに竹下登、小渕恵三、橋本龍太郎といった総理大臣を輩出し、日本政治に長期的な影響を与えました。

まとめ:功績の本質

田中角栄の功績は、単なるインフラ整備や外交的成果にとどまらず、「わかりやすい政治」 を実践した点にあります。庶民に寄り添い、地方に目を向け、現実的な解決策を提示する姿勢は、多くの国民から支持を集めました。

一方で金権政治のイメージも強く残しましたが、その「功罪併せ持つ」姿こそが、田中角栄が今も語り継がれる理由といえるでしょう。

コメント