宅建の勉強をしていると、「宅建士免許」と「宅建業者免許」という2つの言葉が登場します。一見似ているようで、実は目的や取得方法、役割がまったく異なる制度です。

この記事では、「宅建業者免許=不動産会社が宅建業を行うための許可」といった基本的な取得条件、業務内容までを丁寧に解説していきます。

📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。

この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。

¥3,300 (2025/06/19 14:22時点 | Amazon調べ)

宅建業を行うには「宅建業者免許」が必要!

宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、免許の取得が法律で義務付けられており、不動産取引の公正性・信頼性を確保するための制度です。

無免許で営業すると、前回解説した通り重い罰則の対象になります。

前回の記事で解説していますので、忘れた方はもう一度確認しましょう。

宅建業者免許の種類は2つだけ!

宅建業の免許には、営業所の所在地によって次の2種類があります。

| 免許の種類 | 要件 | 管轄官庁 |

|---|---|---|

| 都道府県知事免許 | 営業所が1つの都道府県内にある | その都道府県の知事 |

| 国土交通大臣免許 | 営業所が複数の都道府県にまたがる | 国土交通大臣 |

✅ 試験の頻出ポイント

- 営業所が2か所以上あっても、同一都道府県内であれば知事免許でOK!

- 1か所でも他の都道府県にまたがると大臣免許が必要!

「営業所」とは?

宅建業法における営業所とは、以下のような場所を指します。

- 実際に取引を行う拠点(契約や説明を行う場)

- 宅建士を設置しなければならない場所

🔸 一時的な展示会場・イベントブースは「営業所」には当たらないことが多い。

宅建業者免許の有効期間と更新

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 有効期間 | 5年間(満了日の前日まで) |

| 更新の手続き | 有効期間が切れる前に申請が必要(通常、90日前から受付) |

| 期限後の営業 | 一切不可。失効後に営業すると「無免許営業」に該当! |

✅ 試験対策ポイント

- 有効期間は「取得日」ではなく「免許日」から5年

- 更新しない場合、満了と同時に自動で効力が消滅

- 「免許更新中」の営業はOK(失効前であれば)

- 失効→無免許営業となり違法

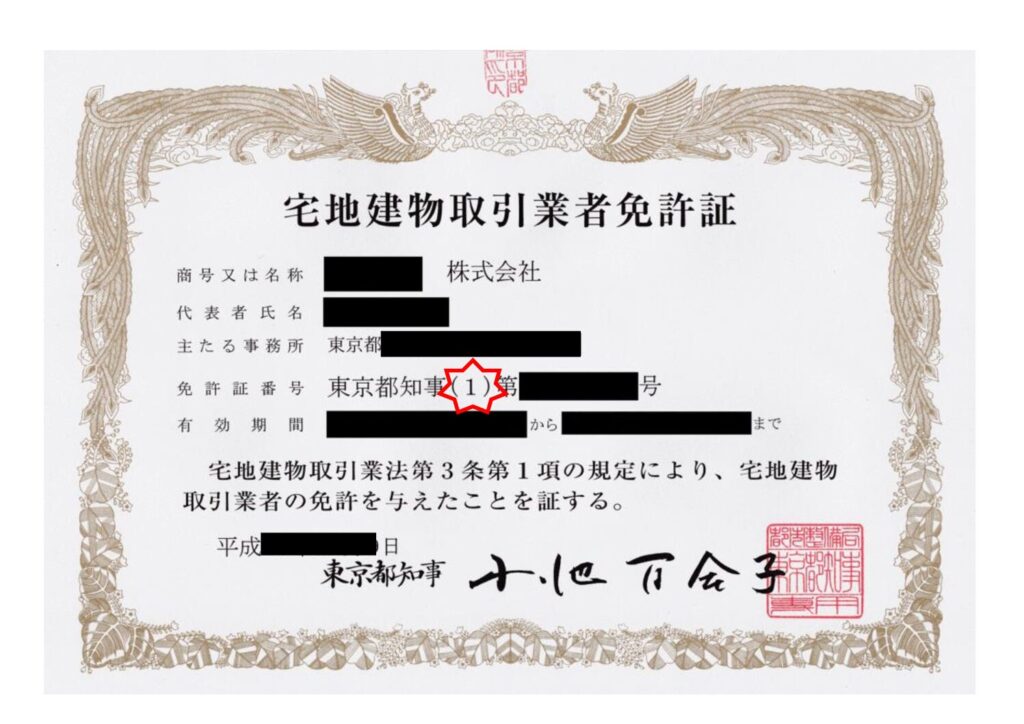

免許番号の見方(試験でも出る!)

免許番号は、宅建業者の信用にも関わる重要な情報です。

例:

「東京都知事(3)第12345号」

| 表記 | 意味 |

|---|---|

| 東京都知事 | 知事免許である(東京都) |

| (3) | 3回目の免許(=2回更新済み) |

| 第12345号 | 登録番号(通し番号) |

🔸(1)=初回免許

🔸(2)以降は更新回数を表す。試験では「何回更新したか」を問われる!

免許換えと免許替えとは?

試験でよく混同しがちな用語です。違いをしっかり押さえましょう。

| 用語 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| 免許換え(かえ) | 他の種類の免許に切り替える(例:知事 → 大臣) | 営業所を複数都道府県に増やした |

| 免許更新 | 同じ種類の免許を延長 | 東京都知事免許(1)→(2)に更新 |

まとめ:免許制度の基本を正確に押さえよう!

宅建業を行うには、

- 営業所の数と所在地に応じて「知事免許 or 大臣免許」が必要

- 有効期間は5年で、切れる前に「更新手続き」が必須

- 営業所が別の都道府県に増えると「免許換え」が必要

この免許制度の仕組みは、法令上の重要ポイントであり、宅建試験でもよく出題されるテーマです!

コメント