ウイグル問題は、中国の新疆ウイグル自治区における少数民族の人権問題として、国際的に大きな注目を集めています。イスラム教徒であるウイグル族が、中国政府による同化政策や弾圧を受けているとされ、その実態は国際社会で議論と批判を呼んでいます。

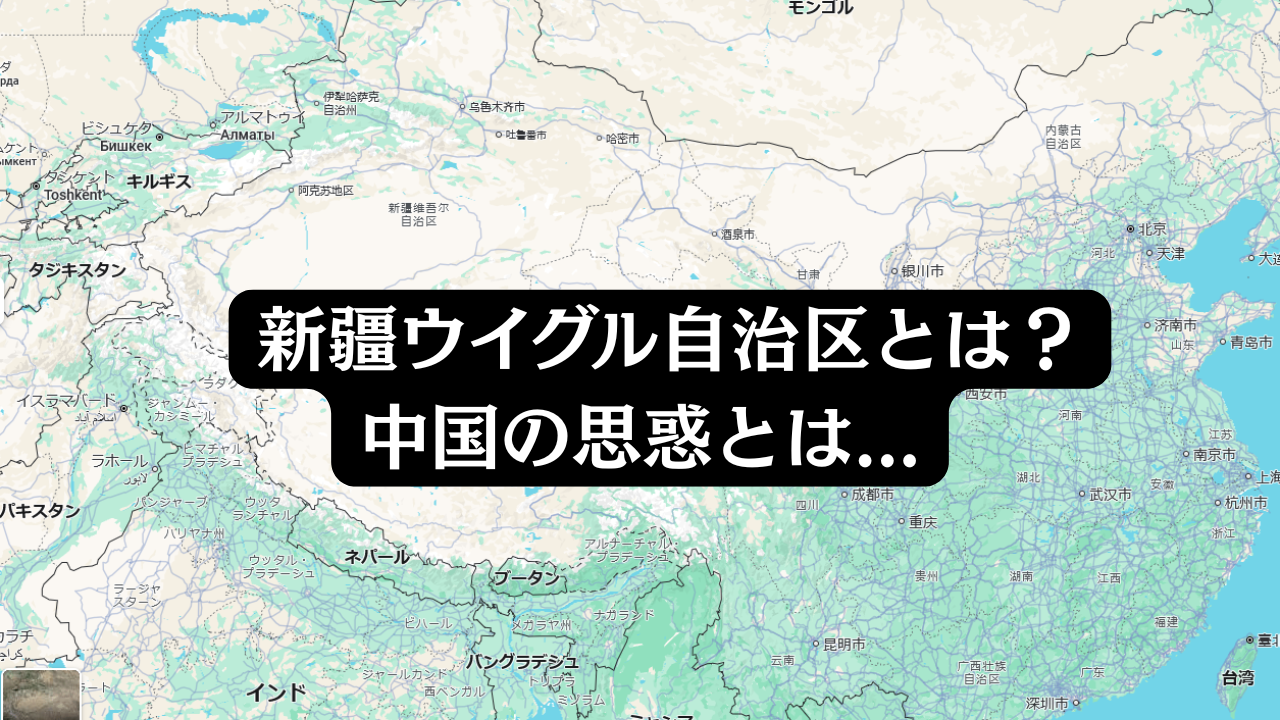

この問題を理解するためには、新疆ウイグル自治区の地理的背景や歴史、資源的・戦略的な重要性を押さえることが不可欠です。

ウイグル問題とは何か

近年「ウイグル問題」として国際社会の大きな関心を集めているのは、中国新疆ウイグル自治区における少数民族ウイグル族と中国政府との関係をめぐる問題です。新疆ウイグル自治区は中国西部に位置し、日本の国土の約4倍にあたる広大な面積を持つ地域で、人口は約2500万人。そのうちウイグル族は40%前後を占め、ほかにカザフ族やキルギス族といったテュルク系民族が暮らしています。彼らはイスラム教を信仰し、独自の言語や文化を持ち、中国の多数派である漢族とは生活様式や価値観が大きく異なります。

一方で、近年新疆における人口構成の変化が顕著となっています。1949年に中華人民共和国が成立した当初、新疆の漢族人口は全体のわずか6%程度にすぎませんでした。しかしその後、中国政府は開発政策や「新疆生産建設兵団」と呼ばれる組織を設立し、移住政策を進め、多数の漢族が新疆に移住しました。その結果、現在では漢族が新疆の人口の40%以上を占め、ウイグル族とほぼ同数にまで増加しています。

中国政府が新疆を開発・統治するために設けた準軍事・行政組織で、経済活動と治安維持を両立しつつ、民族政策の中心的な役割を担っている存在です。

その所属する団員の内約88%が漢族となっています。

この人口構成の変化は、単なる自然な移住ではなく、中国政府が中央の統制を強化し、少数民族の独自性を弱めるための政策的な結果だと批判されています。漢族移住者の増加は、ウイグル族が伝統的に営んできた土地や産業を奪い、経済格差を拡大させる一因ともなっています。また、宗教活動や言語使用の制限、教育現場での中国語の強制など、同化政策と組み合わさることで、ウイグル族のアイデンティティを脅かす要因として大きな緊張を生んでいます。

そのためウイグル問題は、単なる民族的・宗教的対立にとどまらず、中央政府による人口操作と同化政策によって引き起こされる深刻な人権・社会問題として国際的に問題視されているのです。

新疆ウイグル自治区の重要性

新疆は単なる少数民族の居住地にとどまらず、中国にとって経済的・軍事的に欠かせない戦略的拠点です。

まず経済面では、石油・天然ガスなどのエネルギー資源や、近年重要性を増すレアメタルの豊富な産地として中国全体の産業を支えています。さらに新疆は綿花の主要生産地でもあり、中国の繊維産業の基盤を構築してきました。

地政学的にも新疆は極めて重要です。新疆は中国西部から中央アジアへと続く「玄関口」にあたり、ロシア・インド・パキスタンを含む8カ国と国境を接しています。この位置は防衛上の要衝であり、同時に経済的な通商ルートとしても機能しています。特に中国が推し進める巨大経済圏構想「一帯一路」において、新疆は中国と中央アジア・ヨーロッパを結ぶ主要な交通・物流のハブとして位置づけられているのです。

中央アジア経由の陸路「シルクロード経済ベルト」(一帯)とインド洋経由の海路「21世紀海上シルクロード」(一路)で、鉄道や港湾などインフラの整備を進める構想

歴史的経緯と独立運動

新疆の歴史は古代「西域」と呼ばれた時代にさかのぼります。タクラマカン砂漠を取り囲むオアシス都市では、シルクロード交易が栄え、中国・インド・中東・ヨーロッパを結ぶ文化交流の要地として重要な役割を担いました。

18世紀に清朝が新疆を支配下に収めましたが、広大な土地と多様な民族を統治することは困難で、19世紀には「ヤクブ・ベクの乱」など度重なる反乱が発生しました。これらの反乱はウイグル族を中心とする住民が独立を求めた運動でもあり、中国中央政府との対立の歴史の始まりといえます。

20世紀に入ると、1933年と1944年の二度にわたり「東トルキスタン共和国」と呼ばれる独立政権が樹立されました。しかしいずれも短期間で崩壊し、中国政府に制圧されました。1949年に中華人民共和国が成立すると、中国政府は新疆の支配を強化し、1955年には正式に「新疆ウイグル自治区」として設置しました。その後は中国の一部として統治が続いていますが、ウイグル人の間では独立や自治を求める声が絶えず、現在に至るまで政治的緊張の火種となっています。

暴動とテロの頻発

新疆ウイグル自治区では、長年にわたり民族間の緊張が続いてきました。これに伴い、ウイグル族と中国当局との衝突が暴動やテロという形で噴出しています。

- 1990年 バレン郷事件:新疆南部で起きた大規模な武装蜂起。政府の弾圧により多数の死傷者が出ました。

- 1997年 グルジャ事件:文化・宗教活動の制限に反発したウイグル人の抗議デモが発端。数百人規模の死傷者が発生。

- 2009年 ウルムチ騒乱:ウイグル族と漢族の対立が大規模暴動へと発展し、公式発表で約200人が死亡。

- 2013年 天安門自爆事件、2014年 ウルムチ駅爆破:ウイグル人過激派とされるグループが関与したとされるテロ事件。

これらについて、中国政府は「分離主義者やテロリストの行為」と主張する一方、亡命ウイグル人組織は「弾圧に対する抵抗」として捉えており、両者の見解には大きな隔たりがあります

習近平政権による弾圧の強化

習近平政権の発足以降、新疆ウイグル自治区での取り締まりは飛躍的に強化されました。中国政府は「三毒」(テロリズム・分裂主義・宗教極端主義)を国家の安定を脅かす要因と位置づけ、その徹底的な排除を目標に掲げています。そのため、以下のような政策が実施されました。

- 再教育収容所の設置

100万人規模とされるウイグル族や他の少数民族が「思想教育」の名目で収容され、強制的に中国共産党への忠誠心を植え付けられていると報告されています。収容所では強制労働に従事させられているとの指摘もあります。 - 強制労働の疑惑

綿花や太陽光パネルなど、中国の主要産業と関わる生産分野で、収容所の人々が労働力として動員されていると国際的に批判されています。これはグローバルなサプライチェーン全体に人権問題を波及させています。 - 監視体制の強化

AI監視カメラや顔認証技術を駆使した大規模な監視網が新疆全域に張り巡らされ、住民の移動・通信・宗教活動までもが常時監視されています。これにより人々は日常生活においても自由を大きく制限されています。 - 漢族移住政策

中国政府は新疆に大量の漢族を移住させ、資源・土地・雇用の利権を漢族に集中させています。その結果、ウイグル族の人口比率は低下し、地域社会における影響力は大幅に弱まっています。

国際社会の反応と日本の立場

ウイグル問題は中国国内の民族政策にとどまらず、国際政治の大きな争点となっています。

- 米国・欧州の対応:新疆産の綿花や太陽光パネル製品に対する輸入規制や、中国当局者への制裁を実施。

- 国連での非難声明:人権侵害を非難する声が多数上がる一方、中国は「内政干渉」と強く反発。

- 日本企業の関与疑惑:新疆産の原材料を使用しているサプライチェーンを通じて、日本企業も間接的に強制労働に関わっている可能性が指摘されています。

こうした中、日本には「人権尊重を重視した外交」「サプライチェーンの透明化」「消費者として倫理的な選択を行うこと」といった多層的な対応が求められています。

まとめ

ウイグル問題は、単なる民族対立にとどまらず、民族問題・地政学・経済利権が絡み合う複雑な構造を持っています。中国政府が強権的な統制を強める一方、国際社会からの圧力も高まっており、緊張は続いています。

日本においても、政府・企業・消費者のそれぞれが「人権と経済のバランス」をどう取るかが問われており、決して無関係ではない問題といえるでしょう。

コメント