2025年夏、政治の季節が再び熱を帯びています。2024年の政治資金問題を機に、自民党内の派閥の在り方が大きく揺らぎ、解散に追い込まれる派閥も続出しました。直近では、旧安倍派の主要幹部4人が石破総理の退陣を一致して要求するなど、派閥間の緊張は高まる一方です。

この記事では、そもそも「派閥」とは何なのか、無派閥との違いや、派閥がもたらす利点・問題点を解説。さらに、現在の自民党内の主要派閥の構造と、最新の政治情勢に基づいた動向をわかりやすくまとめます。

派閥とは?

派閥とは、同じ政党内で政治的な信条や政策が近い議員たちが作るグループのことです。日本の自民党においては、政策提案の協議や総裁選での連携、政治資金の分配などを通じて強い影響力を発揮してきました。

無派閥とは、 無派閥は、どの派閥にも属さない議員のことを指します。派閥の恩恵を受けられない反面、自由な言動や独立性を維持できます。

派閥を作るメリット

派閥とは、同じ政党の中で理念や利害を共有する政治家たちが集まったグループです。とくに自民党では、派閥はただの仲良し集団ではなく、政権運営や人事の中で重要な役割を果たしてきました。では、なぜ派閥を作るのでしょうか?以下にそのメリットを整理してみましょう。

政策の団結・推進力が高まる

派閥に所属する議員たちは、ある程度価値観や政策の方向性が似ています。そのため、重要法案や政策課題に対して足並みを揃えやすくなり、組織的に政府や党本部に働きかける推進力が生まれます。これは「単独では力を持たない若手議員」にとって特に心強い仕組みです。

政治資金の効率的分配

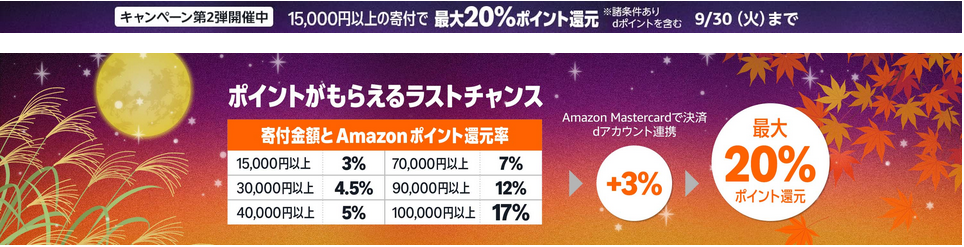

派閥は、独自に政治資金パーティーなどを開いて資金を集めます。そしてそれを、選挙や政治活動に必要な資金として若手議員などに再分配することで、党内全体の活動を支える役割を果たします。派閥が“資金の母体”として機能してきた側面も大きいです。

後進の育成と支援

派閥は「政治家の学校」のような側面もあります。若手議員にとっては、先輩議員からの指導を受けたり、政策立案の現場に関わったりする機会が得られる貴重な場所です。将来のリーダー育成の場としても機能してきました。

総裁選での影響力確保

自民党の総裁選では、党内の国会議員票が重要な意味を持ちます。派閥はこの票をまとめて動かせるため、自分たちの支持する候補を総裁(=首相)に押し上げる力を持ちます。これが「数は力」と言われるゆえんです。

ポスト配分に有利

総裁選で勝利した派閥は、大臣や党三役といった重要ポストを獲得しやすくなります。これは「与えられた権力をもとに、さらに次の世代を引き上げる」好循環を生み出します。だからこそ、派閥間での競争も激しくなるのです。

派閥の問題点と政治資金問題

派閥は党内の団結や人材育成に貢献する一方で、さまざまな批判も受けています。特に以下のような点が問題視されてきました。

派閥政治」による人事偏重

政策よりも派閥の力学(数の論理)で大臣や重要ポストが決まるという批判があります。これにより、「能力よりも派閥にどれだけ忠誠を尽くしたかが重視される」という印象を与え、政治への不信感にもつながりかねません。

資金の温床

かつては派閥の資金集めが政治とカネの問題の温床となり、リクルート事件や田中角栄時代の金権政治などが象徴的です。近年は政治資金の透明性が求められていますが、なお「旧態依然」としたイメージを持たれることがあります。

党内の分裂・調整の停滞

派閥ごとに意見が分かれすぎると、党内での調整が進まず、結局は「党としての一体感」に欠ける結果になってしまいます。ときには、派閥の都合で政権運営や政策決定が遅れるという弊害も指摘されます。

自民党の主な派閥と現状(2025年最新)

現在の自民党内には複数の派閥が存在し、それぞれに歴史やリーダーシップ、政策的カラーがあります。以下に代表的な派閥を整理します。

| 派閥名 | 領袖(2025年時点) | 特徴・スタンス |

|---|---|---|

| 安倍派(清和政策研究会) | 解散状態 | 保守・改憲色が強く、安倍元首相の系譜 |

| 麻生派(志公会) | 麻生太郎 | 実務派で財政規律重視、党内の安定役 |

| 茂木派(平成研究会) | 茂木敏充 | 中道リベラル寄り、経済・外交に強い |

| 岸田派(宏池会) | 岸田文雄 | 穏健保守、バランス型外交・経済重視 |

| 森山派(近未来政治研究会) | 森山裕 | 小規模だが結束強く、農村支持基盤あり |

| 無派閥 | – | 派閥に属さずフリーで活動する議員も一定数存在 |

旧安倍派(清和政策研究会)

- 人数:党内最大(かつて)

- 特徴:保守色が強く、安全保障や憲法改正に積極的。もともと福田赳夫に始まり、安倍晋三が強いリーダーシップを発揮した。

- 現状:安倍元首相の死後、後継体制が定まらず分裂気味。裏金問題などで影響力は低下中。

麻生派(志公会)

- 人数:中堅

- 特徴:財政再建・外交に強み。麻生太郎氏の人脈や国際経験を背景に、党内で「ブレーン型」の動きをする。

- スタンス:キングメーカー的存在。岸田政権では影響力あり。

茂木派(平成研究会)

- 人数:党内最大級(旧竹下派)

- 特徴:もともとは経世会系で田中角栄・竹下登の流れをくむ。現在は茂木敏充氏が率い、バランス志向。

- スタンス:政策実務に強く、党の司令塔的存在。

岸田派(宏池会)

- 人数:小〜中規模

- 特徴:リベラル保守・中道志向。外交や経済に現実的アプローチをとる。

- 現状:岸田文雄首相が属していたが、2024年に岸田氏が脱退。今後の立て直しが課題。

二階派(志帥会)

- 人数:小規模化

- 特徴:中国とのパイプを持つ。実利的で、選挙支援・地方との連携に強み。

- 現状:二階俊博氏の高齢化と共に影響力低下。後継争いが不透明。

今後の派閥と政局の行方

派閥の相次ぐ解散を受けて、自民党内の権力構造は再編の途上にあります。特に注目されるのが、旧安倍派の主要幹部4人(世耕弘成氏、西村康稔氏、萩生田光一氏、松野博一氏)による連携です。彼らは2025年7月、石破茂総理の退陣を一致して要求。これにより、自民党内の緊張感が一気に高まりました。

この動きは、単なる派閥的対立というよりも、石破政権の方向性に対する異論であり、次期総裁選をめぐる「理念・ビジョン対立」の始まりとも言われています。

総裁候補としては、高市早苗氏、小林鷹之氏、小泉進次郎氏などが注目されており、今後の政局は従来の派閥単位ではなく、政策軸や世代交代をテーマとした新たな連携・対立軸の中で動く可能性が高まっています。

まとめ

派閥は日本の政治文化の中で重要な役割を果たしてきましたが、現在はその在り方が大きく問われています。

政治資金問題をきっかけに、派閥政治からの脱却と新たな政治スタイルへの転換が求められています。今後の政局を読み解く上でも、派閥の動きには注目が必要です。

コメント