宅建業の免許を取得するには、いくつかの法的な条件をクリアしなければなりません。その中でも特に重要なのが「欠格事由」に該当しないことです。

欠格事由とは、「この条件に当てはまる人には宅建業の免許を与えてはいけない」と法律で定められた事項のことです。

これらに該当する場合は、どれだけ準備をしても宅建業の免許を取得することはできません。この記事では、それぞれの欠格事由の内容と注意点を、わかりやすく解説していきます。

📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。

この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。

欠格事由とは?

「欠格事由(けっかくじゆう)」とは、一定の条件に該当する人が宅建業の免許を受けられない理由のことです。

宅建業者としての信頼性を担保するために、法律上で細かく定められています。

主な欠格事由一覧(試験で頻出)

以下のいずれかに該当すると、免許を取得できない or 既に持っていても取り消される可能性があります。

心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない一定の者

- 判断能力に制限があるとされる人

- 原則、免許不可

破産して復権を得ていない人

- 破産手続が完了しても「復権」していないと免許はNG

※復権すれば、すぐ宅建業免許を取得できます。

禁錮以上の刑に処され、5年経過していない人

- 刑務所に入るような刑(懲役・禁錮)を受けた人は、出所から5年間は免許NG

宅建業法等に違反し、罰金以上の刑を受けた者

以下の法律違反で罰金刑以上を受けた場合、その日から5年間は欠格:

- 宅建業法違反:宅建業法に違反した場合に科される罰金。

- 背任罪:会社や組織の財産を不当に扱う罪。

- 傷害罪、暴行罪、脅迫罪など:暴力的な犯罪。

宅建業の免許を取り消されてから5年以内の者

・不正手段で免許を取得した者

→ 虚偽申請などにより免許を受けた場合、処分後5年間は再取得できません。

・業務停止処分に違反して営業を行った者

→ 業務停止命令を無視した場合、違反の重大性により、5年間免許を受けられません。

・業務停止処分に該当する事由があり、情状が特に重い者

→ 悪質性が高いと判断されると、免許の再取得は5年間不可となります。

法人の場合、免許取消処分の聴聞の期日、場所の公示日60日以内にその法人の役員であった者も「免許取消し処分の日」と「廃業届出日」の早い方から5年間免許を受けられません。

上記、免許取消処分前に廃業し、廃業届から5年を経過しない者

暴力団関係者(排除規定)

- 暴力団員、または過去5年以内に所属していた者

- 暴力団の利益になる行為をした会社の関係者も対象

重要事項の虚偽記載・隠ぺいをした者

- 免許申請書に嘘を書いたり、重要な事実を隠して申請した場合も免許NG

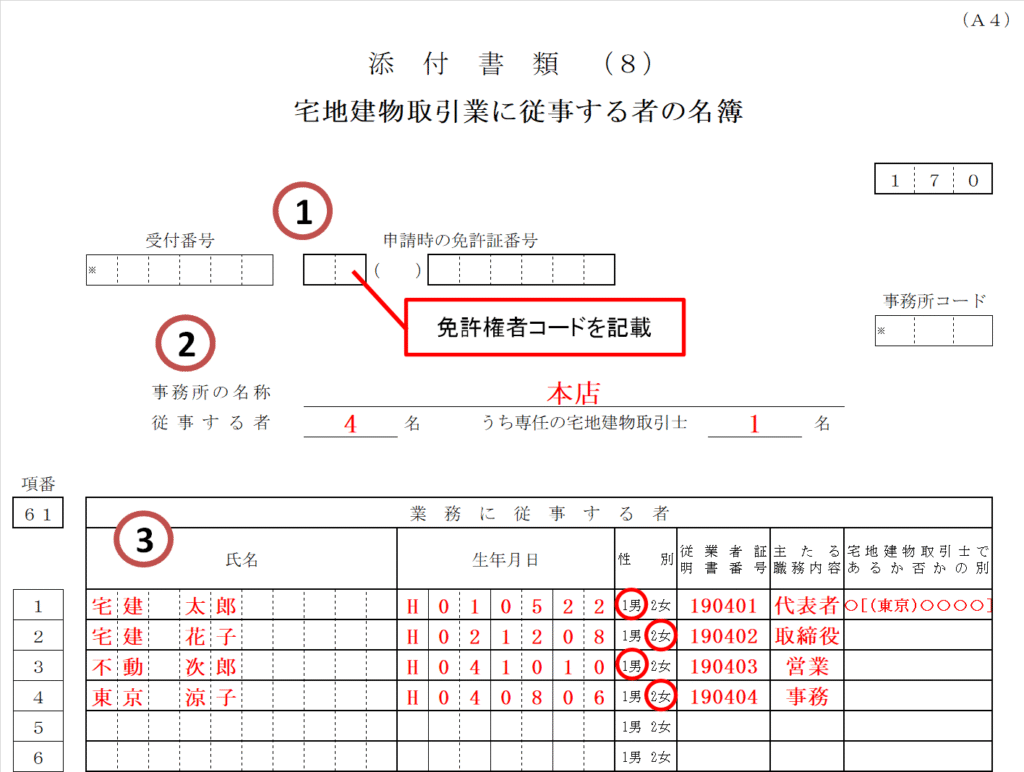

事務所に、宅建業に従業する者の5人に1人以上の割合の専任取引士がいない者・会社

宅建業者は、事務所ごとに「従業者5人に対して1人以上の割合」で専任の宅地建物取引士(専任取引士)を置くことが法律で義務付けられています。

※宅建業に従事するスタッフが10人なら、少なくとも2人の専任取引士が必要ということです。

宅建専任(専任の宅地建物取引士)とは?

宅建専任とは、宅地建物取引業者が営む事務所に配置する必要がある「常勤かつ専従」の宅地建物取引士のことを指します。宅建業者は、各事務所に「業務に従事する5人に1人以上」の割合で、この宅建専任を置くことが法律で義務付けられています。

専任の宅建士になるための要件

- ① 常勤性:

- その事務所にフルタイムで勤務し、通常の勤務時間中は事務所に常駐していること。

- 他の会社と兼業していたり、勤務実態がない場合は「常勤」とは認められません。

- ② 専従性:

- 他の業務に従事せず、宅建業の業務に専念していること。

- たとえば、同じ会社の中でも経理や人事など宅建業以外の仕事をメインでしている人は該当しません。

- ③ 宅地建物取引士であること:

- 宅建試験に合格し、資格登録を済ませ、宅地建物取引士証の交付を受けていることが必要です。

- 単に試験に合格しただけでは専任にはなれません。

欠格事由に該当するとどうなる?

- 免許を申請しても不許可

- すでに免許を持っている場合でも、後から該当すれば取消処分の対象

- 欠格事由に該当しなくなるまで(例:5年間の経過)待つ必要がある

欠格事由は「個人」にも「法人」にも適用される

- 法人の場合、代表者や役員に該当者がいるとNG

- 「業務に関与する政令で定める使用人(=支店長など)」も対象になる場合あり

宅建業をやめるときは?「廃業等の届出」が必要!

宅建業者が事業をやめた場合には、必ず「廃業等の届出」を行う義務があります。これを怠ると罰則の対象となることもあるため、注意が必要です。

廃業等の届出が必要なケース(※いつ届け出る?)

以下のような場合、30日以内に届出が必要です。

| 該当するケース | 届出が必要か |

|---|---|

| 宅建業者が自ら宅建業をやめた場合 | 必要 |

| 合併や解散により法人が消滅した場合 | 必要 |

| 免許の有効期間が満了し、更新しなかった場合 | 必要 |

| 営業所をすべて閉鎖した場合 | 必要 |

届出先と提出書類

- 都道府県知事免許の場合:各都道府県の宅建業主管部署(例:東京都の場合は都庁)

- 国土交通大臣免許の場合:主たる事務所がある都道府県を通じて国交省へ

提出する主な書類は:

- 廃業等届出書

- 登録していた宅建士証や標識などの返却物(必要に応じて)

試験で問われるポイント

- 届出の期限は「30日以内」

- 届出を怠ると指示処分や業務停止処分の対象になる

- 「免許が切れた=廃業」ではなく、正式に廃業届を出して初めて完了

廃業を理由に欠格事由を免れようとするケースはNG!

先ほど解説した欠格事由(免許取消歴など)を避けるために、取り消し前に廃業する業者も存在しますが――

宅建業法では、「免許取消に相当する違反があって廃業した者」は、実質的に取消処分と同様に扱われ、5年間は欠格事由に該当します。

つまり、逃げ得は許されません!

宅建業者名簿とは?登録の内容

宅建業者が免許を取得した後、その情報は「宅建業者名簿(たっけんぎょうしゃめいぼ)」に記載・管理されます。

これは、宅建業者の基本情報を公的に登録・公開する制度であり、業者の透明性と信頼性を保つために重要な役割を持ちます。

宅建業者名簿の作成・管理者

- 都道府県知事免許の場合:各都道府県が管理

- 国土交通大臣免許の場合:主たる事務所のある都道府県が作成・管理

※「国交省」ではなく、実際の管理は「所在地の都道府県」が行う点がポイント!

名簿に記載される内容

| 記載内容の例 | 補足説明 |

|---|---|

| 商号または名称・代表者氏名 | 法人・個人を問わず必要 |

| 主たる事務所の所在地 | 本店の住所 |

| 免許番号・免許年月日 | ○○県知事(○)第○号 など |

| 専任の宅地建物取引士の氏名 | 主たる事務所に所属する宅建士 |

| 事務所の所在地とその数 | 支店なども含めて明記 |

| 業務に従事する政令使用人の氏名等 | 支店長や重要な役職者 |

| 重要な処分歴(指示・停止・取消など) | 信用判断に影響する情報 |

名簿記載事項に変更があったら?

変更があった場合は、30日以内に変更届が必要です。

変更届が必要な主な事項:

- 商号又は名称

- 代表者の氏名

- 主たる事務所の所在地

- 従たる事務所の所在地

- 役員の氏名

- 政令使用人の氏名

- 専任の宅地建物取引士の氏名

廃業時や免許失効時の扱いは?

- 廃業や免許失効の場合、宅建業者名簿には「閉鎖」された旨が記録される

- その後、名簿は帳簿として10年間保存される(←試験でもよく出るポイント)

試験で狙われやすいポイント

- 国土交通大臣免許であっても、名簿の作成・保存は「主たる事務所のある都道府県」が行う

- 名簿の保存期間は 10年間

- 名簿記載内容の変更があったら 30日以内に届出

🎯 まとめ:宅建業をやめるときも、きちんと「届け出」を!

廃業する場合でも、「届出義務がある」という点が宅建業者の責任のひとつです。

うっかり手続きを忘れると、将来的に不利益を被ることもあるため、30日以内に届出という期限はしっかり覚えておきましょう。

宅建業者名簿は、信頼性とコンプライアンスを確保するうえで非常に重要です。

とくに「変更届の提出期限」「保存期間」などは試験で数字が問われるため、10年・30日というキーワードは確実に覚えておきましょう。

コメント